なぜ女たちは『生きづまる』のか~共働き時代を襲う”ステルス負担”とは~

更新日:

漫画コラム

家事・育児・仕事との両立—何気ない日常の中に、見過ごされた負担が積み重なってはいないか。

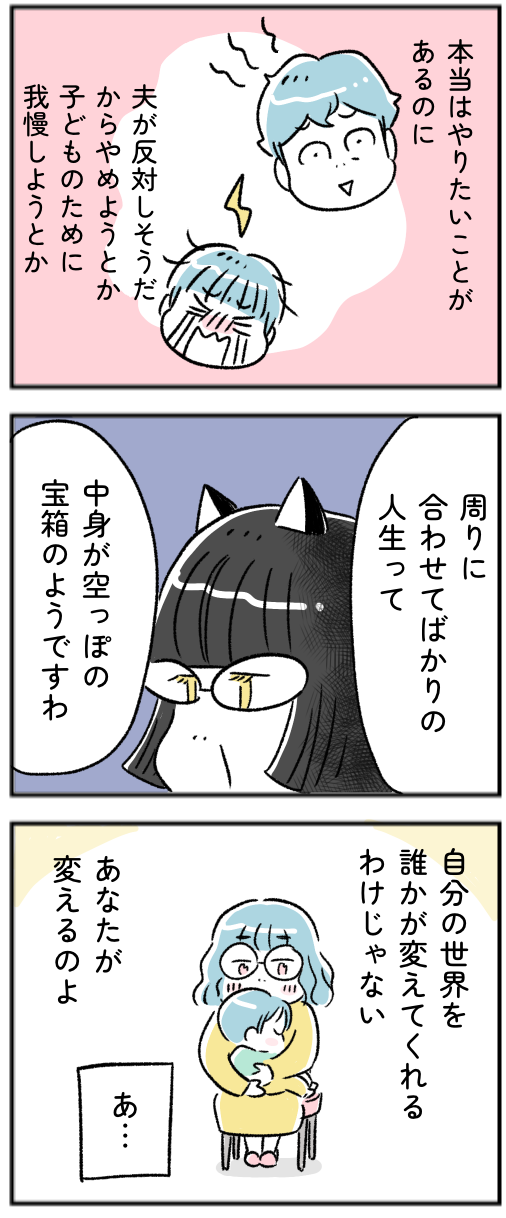

無意識に偏っていた家庭内の役割を見つめ直し、主婦たちの葛藤と生きづらさをあぶり出すコミックエッセイ『“生きづまる”私たち』。本作に描かれる日常のシーンでの違和感は、現代社会が直面する課題と地続きだ。

ワークスタイル研究家・しゅふJOB総研の川上敬太郎氏が、“生きづまり”の背景と再構築のヒントを語る。

”諦め半分”の日常に潜む<無意識の呪縛>

——『生きづまる私たち』をご覧になった感想をお聞かせください。

川上:率直に、とてもリアルな作品ですね。よくある家庭のワンシーンで「どこかおかしい」と感じつつも「主婦の私がやるしかない」という葛藤。”当たり前”に埋もれた違和感がしっかりと描かれている。面白かったです。

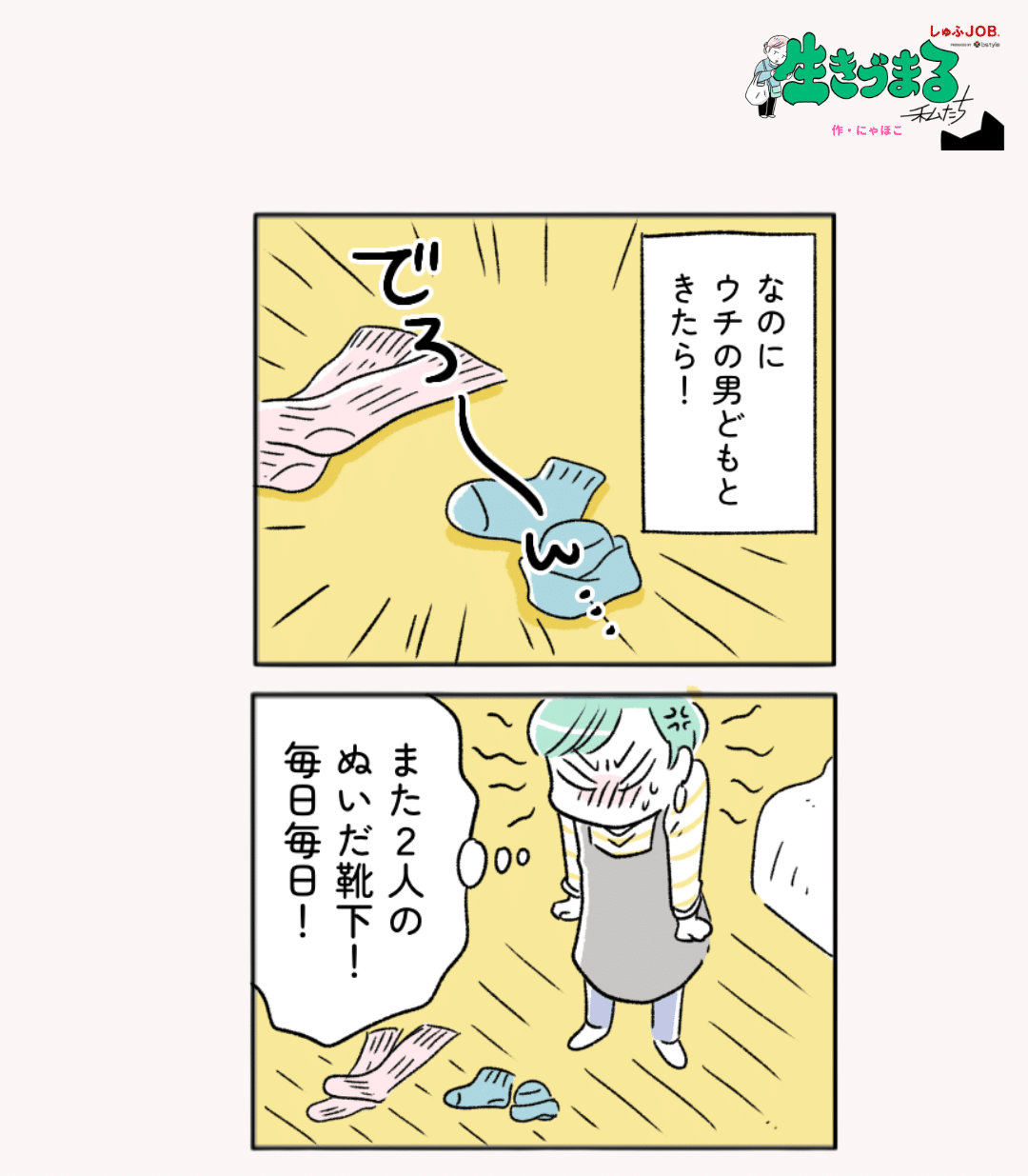

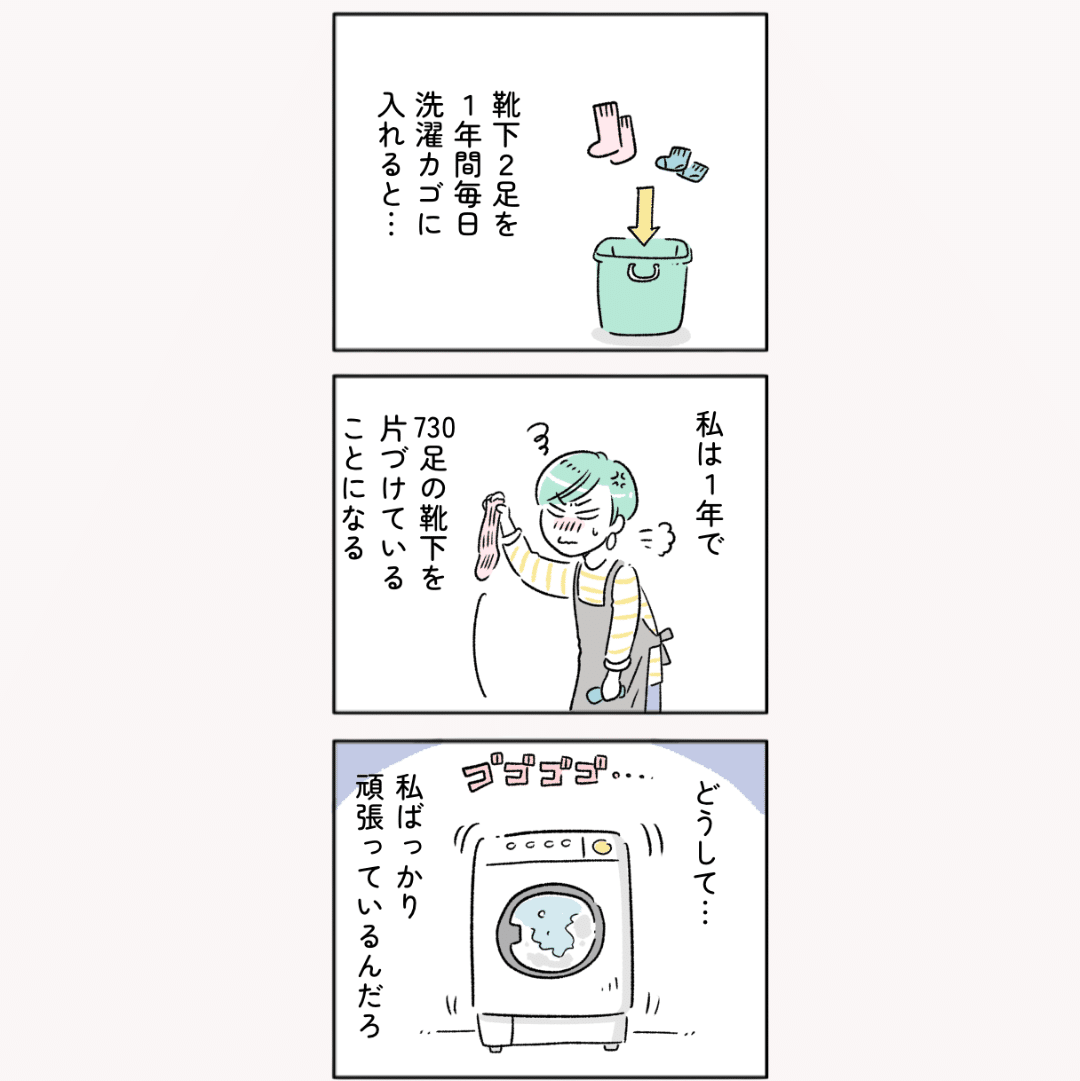

例えば2話目のこのシーン。わたし自身、主夫5年目。脱ぎっぱなしの靴下を目の当たりにした時のがっかり感、ある種の“諦め半分”な日常。“あるある”とも言えますが、この奥に潜む課題は根深いです。

—「諦め」の背景には、どんな課題があるのでしょうか?

かねての性別役割分業のイメージが根深く影響していると思います。家庭内の役割分担って、夫婦や家族で話し合って決めるより「なんとなく」性別で動いていることが多いのではないでしょうか。

靴下は、脱いだ人が洗濯機に入れるもの。僕は子どもに「お茶~」と言われて「お茶?お茶がどうしたの。お茶は飲みたい人が自分で淹れるもの。つまりキミの仕事だ」とたしなめたことがあります。

ーおっしゃる通りです。ただ、日常では「なんとなく」で淹れてあげる事も多い気がします。

そうですね。わが家だと妻はそういう時にサッと淹れてあげていて。それはそれで凄いことだと思うんです。

「家族の要望でお茶を淹れる」「脱ぎっぱなしの家族の靴下を洗濯機に入れる」これらは本来は家事というより、ホスピタリティの領域ではないかと思うんです。ホスピタリティは性別ではなく個人の判断によるものなのに、性別役割分業の名残が重なり、無意識レベルで【家庭の仕事=女性がやるもの】と思いこみがちな構造があります。

変わる社会、変われない意識

ー 家庭での役割分担意識はかつてのままである一方、女性の社会進出は制度・実態ともに加速していると感じます。

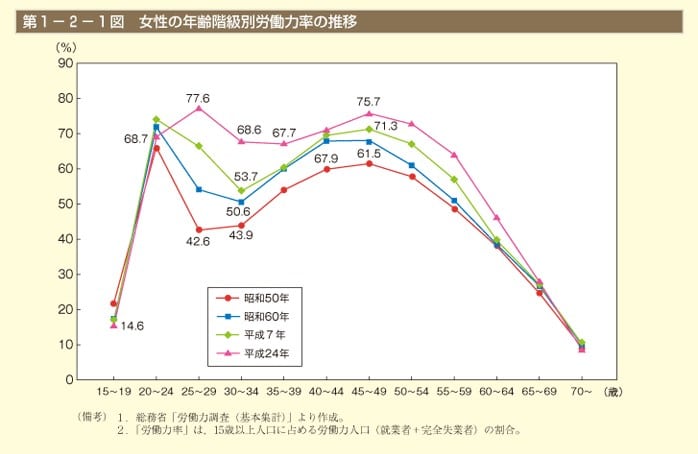

川上:男女雇用機会均等法が制定されて40年。いわゆるM字カーブは徐々に平坦になり、台形に近づいています。女性の就業者数はこの間に700〜800万人増えており、これは男性の4倍にもなります。

以前は3割を切っていた正社員比率も、現在は3割を超えるように。女性の管理職比率もまだまだ少ないながら、徐々に増えて右肩上がりです。

出典:男女共同参画局 女性の年齢階級別労働力率の推移

男性の育休取得率上昇も顕著です。十数年前はほぼゼロでしたが、現在は3割ほどに増えている。体感としても、家事育児を担う男性の姿もよく見かけるようになりましたよね。こうしたマクロの変化は明らかに進んでいますし、企業側も取り組みを強化しています。

—直近だと、石破首相が所信表明演説で「短時間正社員の推進」を掲げ話題になりました。

川上:そうですね。厚生労働省が公表している「令和5年度雇用均等基本調査」(p29)によると、短時間正社員制度の利用者は3.2%にとどまっています。現実とのギャップは大きな課題ですが、首相自らがこうしたテーマを正面から取り上げた意義は非常に大きいと思います。

共働き世帯に潜む「ステルス負担」とは

—女性にとって働ける機会・環境は徐々に整ってきているのですね。対して、ミクロ的に家庭の中ではどうでしょう?

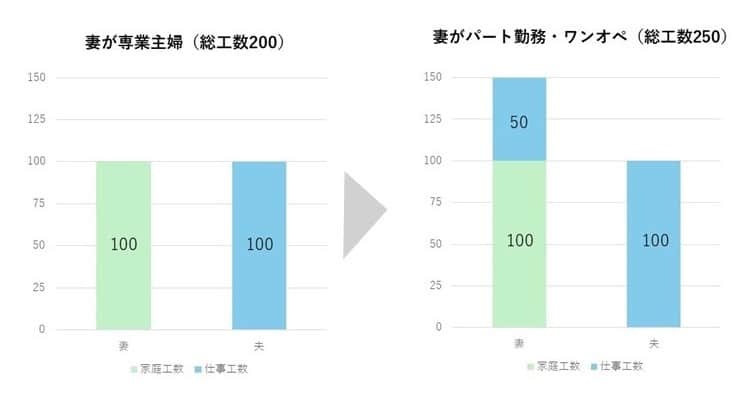

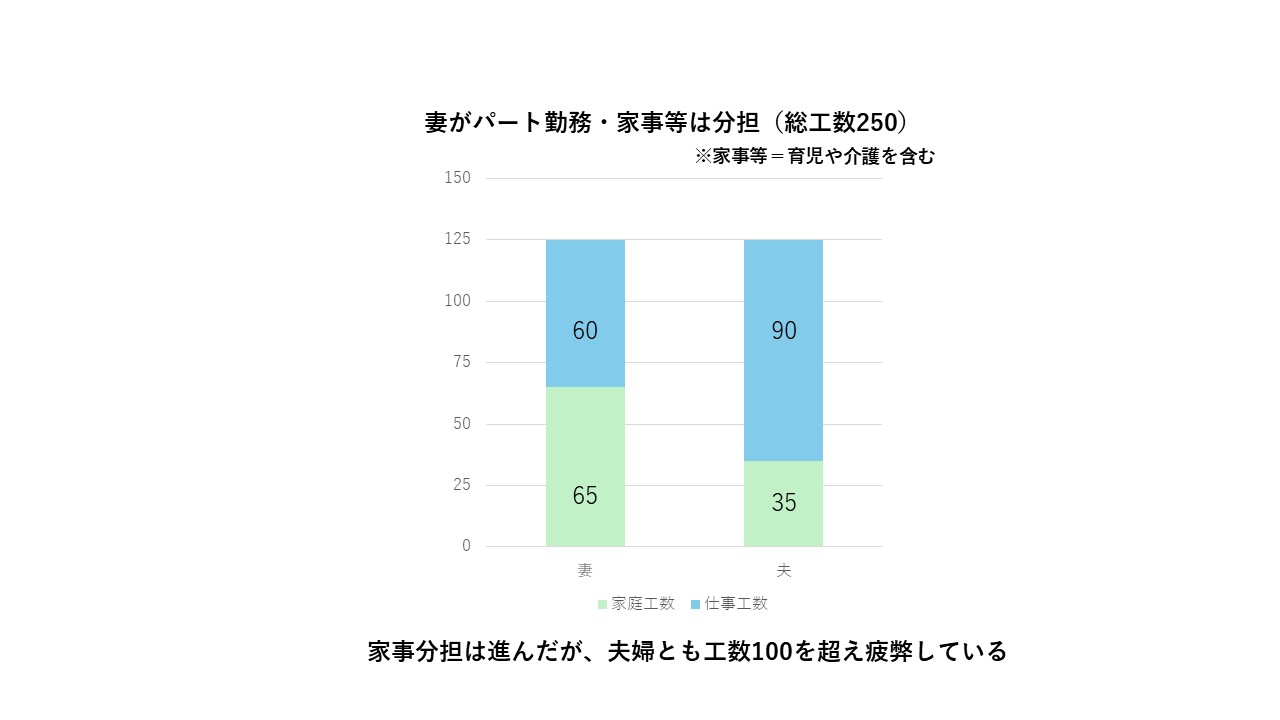

川上:夫婦共働き化が進み、家事に加えて夫婦二人分の仕事がのしかかってくることで、家庭運営の全体工数が増えている。これがいつの間にか当たり前となっている状態を「ステルス負担」と私は呼んでいます。

かつて主流だった専業主婦世帯。男性が外で働く工数を100とし、女性は家事を担う工数を100とすると、家庭を運営する全体工数は200でした。

共働きが増えた近年、家事は楽になっていないのに仕事が上乗せされている。例えばパートで働く工数を50とすると、女性の工数は150になる。全体工数が250に増えていると言えます。フルタイム共働きであればさらに増えますね。

家庭運営にかかる工数を分け合うのか、減らすのか

250の工数を夫婦で分担して125・125にするのか、そもそも250の全体量を見直し減らすのか。これを行わない限り、働きづらさや家庭内のひずみは解消できないはずです。

共働き世帯を中心に、以前より男性も家事育児に携わるようになりましたが、ステルス負担により男性も疲弊し始めていると感じます。工数が100を超えるのですから当然疲れますよね。ただ、女性はもうずいぶん前から疲れ果て、悲鳴を上げ続けてきたわけです。ようやくその大変さを理解する男性が少しずつ増えてきた可能性があるように感じています。

—お掃除ロボットや時短家電など、テクノロジーの進化により家事は楽になったはずではないでしょうか?

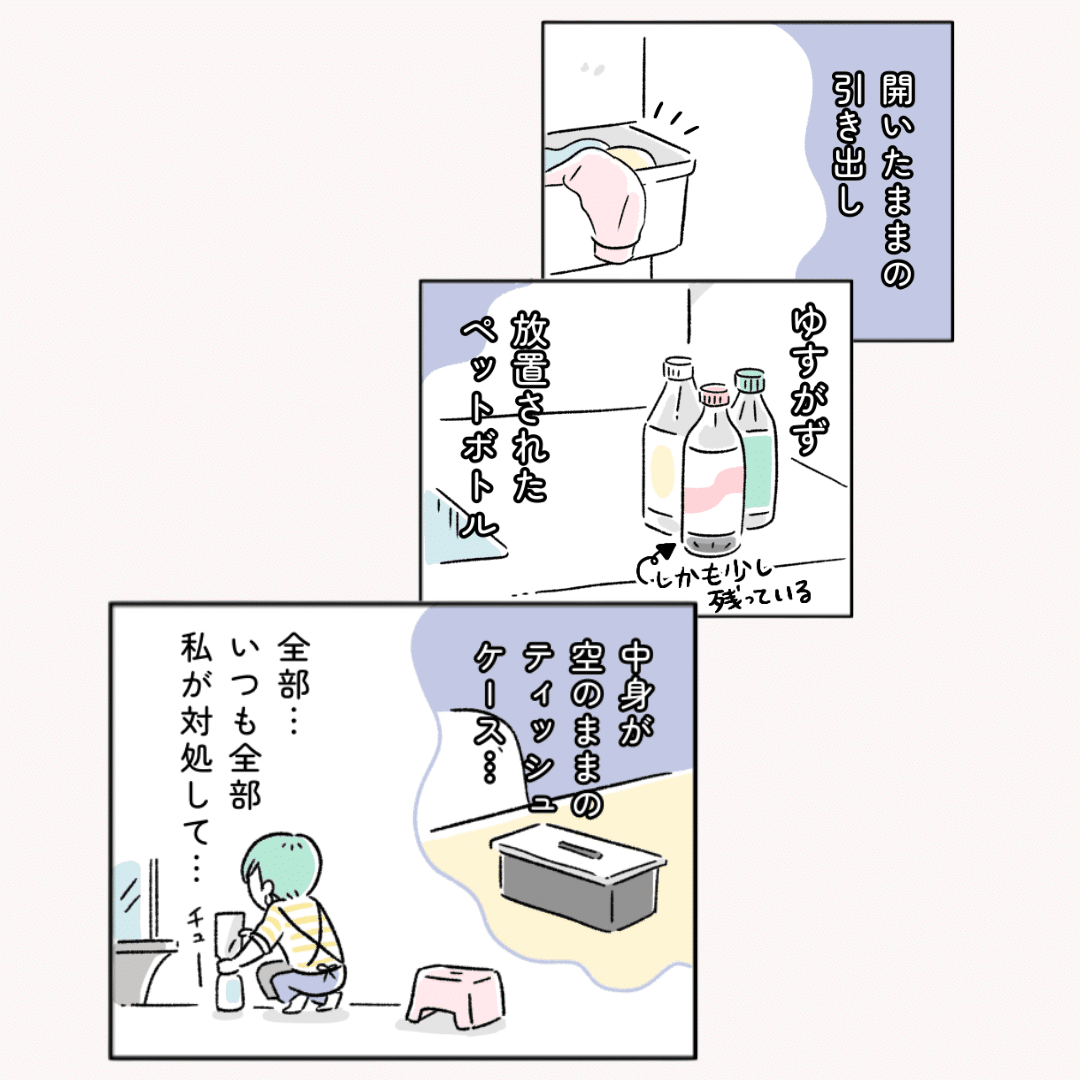

その一面もありますが「きちんとしなきゃ」という意識化では、家事って終わりがないんです。一汁三菜にこだわるとか、”障子の隅までほこり一つないように”とか、かつての「完璧」を目指すと家事というものはどこまでも発生し続ける。どんな便利な道具を使っても「意識」がかつてのままだと、家事は減りません。

ーいわゆる「良い妻・母・嫁」信仰が女性自身に残っている部分もありそうです。

そうですね、意識や思い込みは大きな問題で、女性側が「自分がやらなければ」と背負いこんでしまっているケースもありそうです。例えば、第3話に「飲み会に行きたい」という妻に、夫が「いいよ、夕飯用意してくれるなら」と発言する一コマがありました。

このシーン、妻が「その日はお弁当を買うとか、自分でなんとかしてもらえないかな。」とか言い返していいだろう、と僕は思うんです。でもこの主人公のように「そうだよね」と自身で抱えこんでしまう現実は多いはずです。

ー この現実を打破するために必要なことは何でしょうか?

川上:家庭内の負担の偏りはもちろん是正すべきですが、共働きが当たり前になってステルス負担が上乗せされた今の時代、家庭内の分担だけで解決するには限界があります。

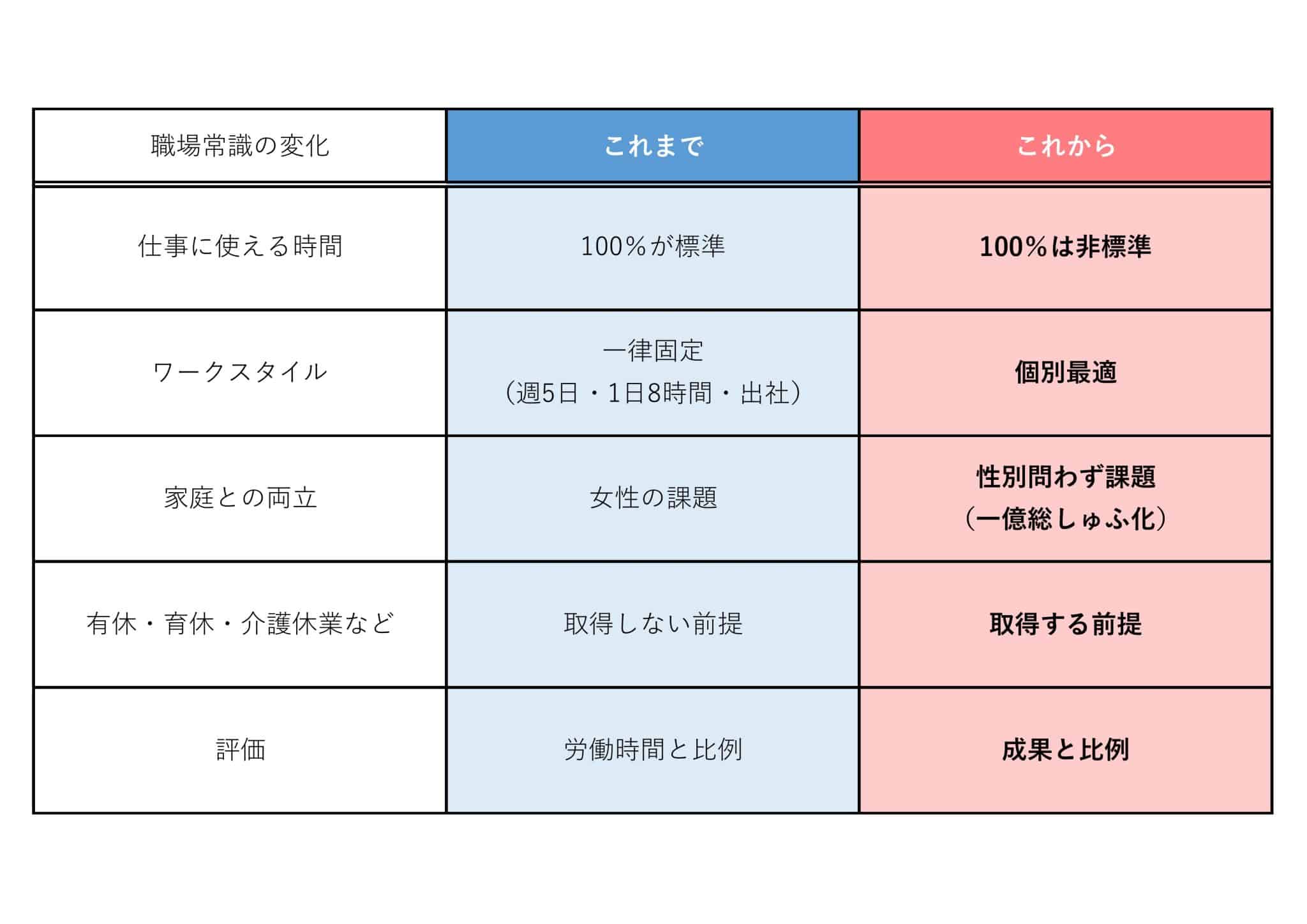

家事も育児も介護も、性別に関係なく誰もが仕事と両立する「一億総しゅふ化」時代を迎えるうえで、社会や企業のあり方そのものも見直す必要があると思います。

そのために必要なのは2つ。「職場の構造変革」と「家庭運営の当事者意識」という両輪です。

1)職場の構造を変革する

川上:そもそも、男性が「仕事に100%時間を使えていた」時代から、企業の業務設計や評価の前提が変わっていないことが問題です。 1日8時間+残業40時間といった長時間労働を前提にしていては家庭との両立は成り立たない。

共働き世帯では、男性も家事や育児に携わるようになり、今や“男性側の疲弊”も見え始めています。工数が100を超えるのですから当然です。ただし、女性はそのずっと前から、声にならない悲鳴を上げ続けてきたわけです。

—「同一労働同一賃金制度」も導入されました。

川上:ええ。ただ、まだ不完全ですね。また同一労働同一賃金は、長時間労働ができる人の方が収入を得やすい仕組みでしかありません。実現は一筋縄ではいかないと思いますが、理想的なのは「同一成果・同一賃金」の仕組みです。

短時間勤務でも成果を出せば、評価も報酬も変わらない。そうなれば、空いた時間を家庭に使えるようになる。

たとえば、100かけていた仕事の工数を70、80に抑えても、成果が出ていれば賃金は維持される。そのぶん、家事育児の工数を担う余地が生まれます。

ーワークスタイルのさらなる多様化にも貢献しそうですね。

川上:はい。短時間正社員、スポットワーク、在宅勤務、副業……いまや働き方は個別最適化される時代です。

企業は「8時間働く人」も「5時間だけ働く人」もどう評価するかを再設計し、誰もが家庭と仕事を両立できる前提に変えていく必要があると思います。

2)家庭運営の当事者意識を育てる

川上:仕事と家庭の両立は、もはや“女性だけの問題”ではありません。本来すべてのビジネスパーソンが抱える課題です。僕はこれを「一億総しゅふ化」と呼んでいます。

たとえば、「腰掛け」「寿退社」という言葉は、今や死語に近い。結婚前のキャリアは男女に差がないのに、結婚後の家庭への関わり方には大きな差がある。

女性は「家オペレーション」(家事・育児・介護など)を主体的に担う意識がある一方、男性は性別役割分業の名残か「自分が主体」という意識がまだ希薄です。

この状態を、僕は「情報の非対称性」と呼んでいます。家事の全貌は、やってみなければ見えてこない。つまり、自分が主体として関わって初めて当事者意識が芽生えるんです。

—どうすればその“非対称性”は解消されるのでしょうか?

川上:女性が抱え込まざるを得なくなってしまっている家オペレーションの全容を、まずは見える化・共有することが第一歩です。家事のタスクや荷の重さをつまびらかにすることで、ようやく男性にも当事者意識の“種”がまかれる。そこから少しずつでも家の運営が共同になっていくのではないでしょうか。

これは仕事と同じです。成果が出るプロジェクトには、メンバー全員に当事者意識がある。家庭も同じ構造だと思います。

川上:「主婦・母・女性特有のもの」と思われがちな葛藤も、今やそうではない。

誰もが働き、誰もが家を担う社会に変わっていく中で、この“生きづまる”構造に男性も女性とともに向き合い、協力しながら“生かしあう”社会の仕組みをつくっていくべきだと、僕は考えています。

この記事の監修者

しゅふJOB総研 研究顧問/ワークスタイル研究家

川上 敬太郎