2021年1月から不妊治療の助成金ルールが変更に!保険適用はいつから?

更新日:

お金のこと

妊活中の方、これから妊活を始めようとしている方の中には

「妊活って、すごくお金がかかるって聞いて不安…」

「何か費用面でサポートしてもらえるものはないの?」

と思っている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、2021年1月からスタートする不妊治療の助成金について、また、2022年の公的医療保険適用についてご紹介します!

不妊治療にかかるお金が一部キャッシュバックされたり、まだ先にはなりますが費用が1/3くらいになるかもしれない制度です。

不妊治療を考えている方や治療中の方の参考になれば幸いです。

もくじ

2021年1月から始まった不妊治療への支援助成金とは?

政府はすべての年代に保障がいきわたるよう「全世代型社会保障改革」を進めています。具体的な施策の中で加速する少子化対策として、2021年1月から不妊治療の支援事業を拡充することを決定しました。

拡充規模は、2020年当初の予算では151億円でしたが、12月には助成金総額370億円と当初の約2.5倍になっています。

ただし、この支援事業の助成金は2022年4月からスタートする予定の公的医療保険が適用開始するまでの間の措置となっています。

不妊治療支援事業の概要

不妊治療支援事業とは、不妊治療の経済的な負担を軽くするため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に必要な費用の一部を助成するというものです。

「特定不妊治療助成制度」は、保険適用外である体外受精、顕微授精が対象となります。人工授精や、保険適用となるタイミング法は対象になりません。

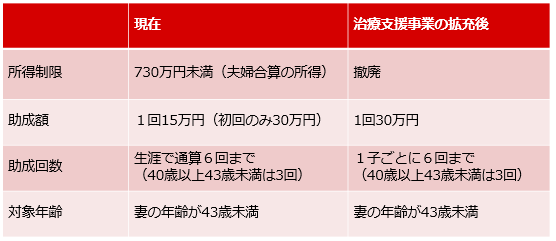

具体的な支援を以下の表にまとめましたので、併せてご確認ください。

対象となる治療

対象となる治療は、

・体外受精

・顕微授精

となっています。

対象者

対象となるのは体外受精および顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて見込みが少ないと医師に診断された夫婦です(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦)。

また、2020年12月までは所得制限がありました(夫婦合算の所得が730万円未満)が、変更後には所得制限はなくなります。

助成金給付の内容

助成金給付の具体的な内容は以下のようになっています。

1.1回30万円

※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)および、採卵したけれど卵が得られないときのため中止したものについて1回10万円

※回数について、通算回数は初めて助成をうけた際の治療初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで助成(1子ごと)。

2.男性不妊治療を行った場合は30万円

※精子を精巣または精巣上体から採取するための手術

変更前までは初回のみ30万円、以降1回15万円の助成額が補助されていましたが、今後は1回30万円となります。

また、変更前は生涯で通算最大6回まで助成金を受け取ることができましたが、今後は1子ごとに最大6回まで受けられるようになります(40歳以上~43歳未満については変更なく3回まで)。

適用

令和3年(2021年)1月1日以降に終了した治療を対象とする

指定医療機関

事業実施主体において医療機関を指定する(実施主体:都道府県、指定都市、中核市)。

制度についての問い合わせはお住まいの都道府県・指定都市・中核市へ。

体外受精、顕微授精はいくらくらい?

体外受精、顕微授精について、今はどのくらの費用がかかっているのでしょうか。

日本産科婦人科学会に登録されている医療機関で行われた調査によると、だいたい平均で43~58万円ほどかかっているようです(※)。最低20万円~多いと100万円程度かかる場合もあります。

助成金の拡大で1回あたり上限30万円がキャッシュバックされるとはいえ、費用負担は大きいといえそうです。

(※排卵誘発剤の使用多寡、体外受精・顕微授精など治療法の違いにより数値の幅があります。また、日本における体外受精の約80%は凍結胚移植治療のため、凍結胚移植の数値を引用しました)

2022年4月からは不妊治療の保険適用が予定されています。保険適用がされると、治療費が全額負担から3割程度負担になるため、費用が1/3程度に抑えられます。

保険適用については後述しますので、あわせて読んでみてください。

自治体ごとに確認!助成内容の違い

自治体ごとに助成内容や金額が上乗せされる場合があります。

お住まいの自治体がどのような制度を設けているか、調べてみてください。

◆助成対象に事実婚が含まれるか

例えば、東京都では独自の特定不妊治療費助成事業として、事実婚の夫婦が対象に含まれています。ほかにも、不育症検査助成事業、不妊検査等助成事業などで検査費用の補助もあります。東京都の助成金申請は応募数が多く、申請から結果通知までまで4カ月以上かかっているので、計画的に申請作業を進めていきましょう。

東京都の助成金詳細はこちら(東京都ホームページ)

自治体によっては、対象夫婦について「夫婦とは、法律上の婚姻関係にある方の事で、事実婚の方は含みません」としている場合もあります。

◆治療費の上乗せがある場合も

さらに、東京都港区では、特定不妊治療助成として1年あたり30万円を上限に助成金が上乗せされます。男性不妊治療についても1年あたり15万円を上限に助成がされます。

港区の特定不妊治療費助成についてはこちら(港区ホームページ)

◆新型コロナ影響による対象年齢の拡大

また、複数の自治体で、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点で治療を延期した場合の対象年齢拡大を行っています。

例えば、八王子市では、2020年3月31日時点で妻が39歳である夫婦について、初めて助成を受ける際の治療期間初日に妻の年齢が41歳未満であれば通算助成を6回にする、という特例措置も行っています。

八王子市の特定不妊治療費助成についてはこちら(八王子市ホームページ)

仙台市では2020年3月31日の時点で妻の年齢が42歳であり、治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満であれば助成対象になっています。

あわせて、新型コロナウイルスの影響で所得が急変し、令和2年の夫婦合算所得が730万円未満となった場合に審査をおこなうことで特例として対象とする場合があるとしています。

仙台市の特定不妊治療助成についてはこちら(仙台市ホームページ)

もし所得の急変があったご夫婦は、お住まいの自治体のホームページで確認をしてみても良いかもしれません。

また、いくつかの都道府県を例に支援制度をご紹介します。

◆東京都では育児用品10万円分の支援もスタート

2021年1月には「東京都が出産支援として10万円分の育児用品を提供する事業を始める」というニュースが話題になりました。

コロナ禍の影響か、前年同時期よりも10%ほど妊娠届受理数が減っているため感染拡大に伴う経済的な不安から出産をためらう家庭があるのではないかと考えられたためです。

2021年4月以降の出産を対象に、おむつ、ミルク、子育て支援サービスなども含めた複数の選択肢の中から、希望するものを選べるようになっています。東京における出産の費用は、全国の平均と比べ10万円程度高いとされているため、経済的支援が必要である夫婦も多いのでしょう。

また2022年10月25日、不妊治療における経済的負担を軽減することを目的として、体外受精及び顕微授精を行う際に保険適用された治療と併用して自費で実施される先進医療にかかる費用の一部を助成することを発表しました。※詳しくはこちら(東京都福祉保健局)

申請受付開始日は2023年1月を予定しており、以下要件全てを満たす方を対象として1回の治療につき先進医療にかかった費用の10分の7まで(上限:15万円)を助成するそうです。

1.治療開始日において夫婦(事実婚を含む。)であること。

2.治療開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦であること。

3.治療開始日から申請日までの間、法律婚の夫婦にあっては、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。事実婚の夫婦にあっては、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録をしていること。(上記以外の方は「申立書」による。)

4.保険医療機関において、先進医療として告示された治療及び技術を受けていること。

申請様式などの申請時に必要な書類や申請方法の詳細等については、12月上旬頃を目安に順次ホームページに掲載するそうですので、少しでも助成金の取得を検討する方はコマメに確認するようにしましょう。

◆埼玉県のウェルカムベビープロジェクト

埼玉県では、ウェルカムベビープロジェクトとして「早期不妊検査費助成事業」や「不育症検査費助成事業」、「早期不妊治療費助成事業」「2人目以降不妊治療費助成」などの助成金を行っています。

たとえば「早期不妊治療費助成事業」では35歳未満に手厚い助成が。1回目の治療開始時に妻の年齢が35歳未満の夫婦が助成の要件を満たすと、10万円を上限に上乗せ助成をしてくれます。

埼玉県・ウェルカムベビープロジェクトはこちらから(埼玉県 結婚・妊娠・出産・子育て 応援公式サイト)

◆高知県では年齢制限なし!

国や都の規定では助成を受けられる年齢の上限が決められていますが、高知県は年齢制限がありません。

また、助成を受けてから出産に至った場合、助成回数をリセットできます。また、妊娠12週以降に死産になってしまった場合でも助成回数をリセットすることができます。

高知県の不妊治療助成についてはこちら(高知県ホームページ)

◆群馬県高崎市では7回目以降も助成金あり

上限を6回と定めているところが多い中、群馬県高崎市では7回目以降の助成金も存在しています。上限額は上限10万円になります。

また、自治体によっては産後のベビーシッターや家事代行などサポートサービスの割引利用ができたり、保健師の訪問指導を行っているなど、手厚く助成制度を設けていることもあります。

まずはお住まいの自治体のホームページなどで制度を確認してみることをおすすめします。

2022年4月~ 不妊治療も公的保険の適用に!

2022年4月から、不妊治療も公的医療保険を適用される方針が固まりました。

現在、不妊治療の体外受精、顕微授精、男性の不妊治療など全額自己負担になっていた治療も保険適用になるとされています(ただし、すべての治療が保険適用になるわけではなく、対象外の治療もあります)。

スケジュールは以下の通りです。

保険適用までの流れ

まずは上記でご紹介した不妊治療の補助が拡大され、その間に学会が検討する体外受精や顕微授精の治療ガイドラインを21年夏ごろに完成させる見込みです。

保険適用を判断する中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)で議論し、22年の年明けには保険適用を決めるとされています。

不妊治療では、保険治療と民間治療があり、保険適用されていない未承認の薬を使うことも多くあります。

すべての治療が保険適用になって自己負担が減る!…とはいかないようですが、少なくとも体外受精や顕微授精など高額な治療が少しでも減り、治療を受けやすくなるのではないでしょうか。

妊娠したら…出産手当金などの受給条件

不妊治療には金額の差はあれど、お金がかかります。

そのため、診察に合わせて動けるようにシフトが調整しやすいパート・アルバイトで働く人も多くなっているのが実情です。

パート・アルバイトでも、産休中に収入が減る分を補填してもらえる『出産手当金』など、金銭的なサポートを受けることはできるのでしょうか?

出産にかかわる給付金は、雇用形態は問いませんが支給を受けるには一定の条件があります。こちらの記事に詳細にまとめているので、併せて確認してみてください。

治療と仕事が両立しやすい職場とは

最近は「パワハラ」「マタハラ」などハラスメント対策を重視している企業が増えていますが、まだまだ依然として女性の妊娠・出産・育児についての理解が不足している職場も多く見られます。

女性の就業について専門調査を行う『しゅふJOB総研』の調査によると、不妊治療と仕事の両立がしやすい環境について以下の制度がある職場は比較的両立しやすいと言えそうです。

・執行年休の積み立てや、特別休暇、半日単位・時間単位の休暇制度など福利厚生が整備されている

・勤務時間の融通が利くフレックスタイム制である

・在宅勤務可能やテレワークを活用している

・一緒に働く人が不妊治療に理解がある

また、パート・アルバイトで働くのであれば、週ごとのシフト制で働くことができ出勤・欠勤の相談が柔軟な職場や、基本固定曜日の出勤でも欠勤時に振替出勤ができる職場は、治療のためのスケジュールも立てやすく、収入も確保できるためおすすめです。

手前味噌ではありますが、主婦向け求人サイト「しゅふJOB」では、フレックスタイム制/完全在宅勤務OK/一部在宅勤務可能などの求人も掲載しています。(※タイミングにより掲載が終了していることもあるのでご了承ください)

最後に

今回は、2021年1月からスタートした不妊治療助成、2022年にスタートする不妊治療の公的保険適用についてご紹介しました。

不妊治療の金銭的負担を軽減するため、助成金や保険適用の検討が進められています。費用による悩みが少しでも減らせるよう、制度や助成を上手に活用していきたいものですね。

晩婚化にともない、不妊検査や治療を受けたことがある夫婦は約5.5人に1組と言われています(国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」)。今回の制度変更で、多くの人が不妊治療にチャレンジする機会が増えるのではないでしょうか。

また、不妊治療はお金もかかりますが、心も体も疲れやすくなります。

助成金だけではなく、専門医や助産師による悩み相談窓口を設けている自治体もあるので、国や自治体のサポートを上手に活用していきましょう。

今後、不妊治療に使える休暇制度や治療と仕事の両立に取り組めるよう企業への支援措置も設けられていくことが予想されるので、職場の環境や状況改善に期待したいですね。

お休み相談しやすい職場を探すなら!『しゅふJOB』★