幼児教育・保育の無償化が10月からスタート!制度の内容・注意すべきポイントとは

更新日:

子育のこと

今秋、家計に大きな変化が起きる予感!?

2019年10月、子育て世帯にはチェック必須!の政策がスタートします。

それが「幼児教育無償化制度」。

現在、幼稚園や保育園に子供を通わせている家庭向けには、各施設ごとに手続き・説明会の開催などが順次行われはじめました。

未就園児ママ・育休中ママ・妊娠中のプレママにとっては、いったいどんな制度なの??と気になるものではないでしょうか?

今回は、

・幼児教育無償化ってどんな制度?

・何か問題点はあるの?

・我が家にはどんな影響が!?

の観点から、ご説明いたします!

もくじ

そもそも、幼児教育無償化ってどんな制度?

2019年5月「改正子ども・子育て支援法」が与党の賛成多数により可決、成立しました。

これにより2019年10月から、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3~5歳児について保育施設の利用料が無償化されます。

同時に0~2歳児について、住民税非課税世帯を対象として、無償化されます。

認可保育園=すべて無償!では認可外・幼稚園は?

2019年10月といえば、消費税率が10%へ引き上げられる時期ですよね。

この消費税増税による増収分を活用して「幼児教育無償化制度」が行われると見込まれています。

対象者は、幼児教育と保育を合わせておよそ300万人と想定されています。

おもな施設について、以下のような対応が定められました。

・認可保育園の場合

保育料額に関係なく、すべて無償。

・認可外保育施設の場合

月3.7万円まで無償。

・幼稚園の場合

月2万5700円まで無償。

※幼稚園に通いながらも保育の必要性があると認定されると、幼稚園の預かり保育利用料も「月11,300円(認可外保育園との差額)まで無償」。

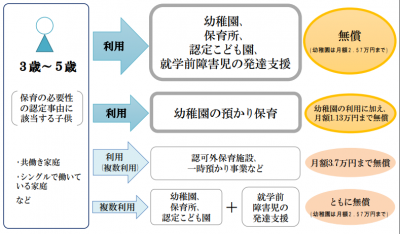

内閣府が掲示している図も見てみましょう。

3~5歳の「保育の必要性の選定理由に該当する」場合のフローマップはこのようになっています。

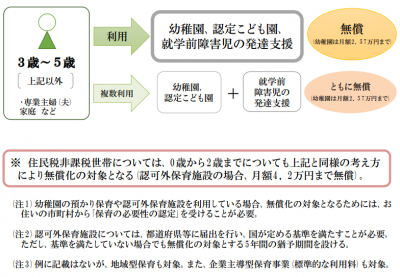

3~5歳の「保育の必要性の選定理由に該当しない」場合のフローマップはこのようになっています。

(出展:内閣府 幼児教育・保育の無償化の主な例)

そもそも、なぜ幼児保育無償化が始まるの?

日本が直面する、目下最大の課題ともいえる「少子高齢化」による負担軽減と言われています。

国の限りある財源を子育て世帯へ投資するこの制度は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り「希望出生率1.8」の実現を目指しています。(時事ドットコムニュース)

安倍総理大臣は、”日本が直面する最大の課題は少子高齢化。子育て世代への投資のため、子育て世帯の負担を軽減し、全ての子どもたちが質の高い教育を受けられるようにしたい”と官邸記者会見で述べています。

諸先進国では既に、就学前の幼児への教育無償化が行われています。

アメリカの多くの州、イギリス、フランス、韓国など、各国で補償範囲の差こそありますが、導入されている制度なのです。

無償化によって変わるポイント!

これまで保育園や幼稚園へ子どもを通わせるのには、かなりの費用が掛かっていました。

認可保育園の保育料は、きょうだいの人数や各家庭の所得により異なりますが、平均で月2万円強。

最大で5万円弱という家庭もあるようです。

幼稚園の保育料は、私立で約50万円、公立で約22万円。

平均で月に1万8千円~4万円程度かかっている、というデータがあります(平成26年度調べ)。

認可保育園・無認可保育園の保育料については、こちらにもまとめています。

これまで支払ってきたこの費用が無償になる!ということは、子育て世帯にとっては嬉しいニュースではあります。

これにより、各家庭の事情はどう変わるのでしょうか?

3~5歳児ママのギモンを解決!Q&A

この制度の対象の中心となる3~5歳の子どもをもつママたちはどのような疑問を持っているのでしょうか?

QAで確認してみましょう!

Q.3~5歳児って、何月から何月までのこと?

「保育園に通っています。2歳児クラスの在籍中に3歳になったのですが、今月から無償化になるんでしょうか?」

「幼稚園の年長さんの間に、誕生日を迎えて6歳になるけれど、翌月からは5歳じゃなくなるから、保育料を支払わないといけないの?」

A.どちらも、答えはNO!です。

今回の制度は、「小学校就学前の3年間分の保育料を無償化すること」を基本的な考え方としています。

したがって、6歳になっても就学前までは保育料は無償となります。

これは、保育園、幼稚園に関わらず、どの施設でも共通です。

Q.”3歳から無償化スタート”って幼稚園・保育園で差はないよね?

「3歳の「無償化スタート時期」に関しては、保育園と幼稚園の場合で特に差はないですよね?」

「幼稚園・保育園で差がないって聞いたんですけど」

A.いいえ!違いに注意しましょう。

保育園・幼稚園で異なります!気を付けましょう。

保育園の場合、現在の子供の年齢そのものではなく、3歳児クラス進級時~5歳児クラス卒園時、3年間の利用料について無償化されることになります。

幼稚園の場合は一般的には、3歳になった後の4月に年少クラスに入園する園が多いのですが、中には満3歳(3歳になった日)から入園できる園もあります。

この場合は3歳になった日から、利用料が無償となります。

※ただし、預かり保育については、保育所との公平性等の観点から、翌年度4月から無償化の対象となります。

無償化=完全にタダ、ではない!

ところで、

「無償化」という言葉を字面通りにとらえるのは、ちょっと待って!

この制度が施行されたからといって、子どもの園生活に関わるもの「全てが無償になる」というわけではありません。

実費で支払いが必要なものも意外と多くあるので、注意しましょう。

以下の例を見てみてください。

実費で支払うもの(例)

・入園料

・通園送迎費(スクールバス代)

・給食費(幼稚園は実費、保育園は条件によって異なります)

・認可保育園の場合の延長保育料、病児保育料

・行事費

・父母の会費

・制服などの学用品代

などなど……

実際には「支払い額・ゼロ」は遠そうです。

中でも、認可保育園の給食費には注意が必要です。

これまで給食費は、保育料の中に含めて支払っていましたが、制度施行後は園に直接実費で支払うことになります。

その費用については施設ごとに異なりますので、各園でしっかり確認してくださいね。

※ちなみに筆者の子どもが通う認可園では、月額4500円程度でした。

幼稚園の預かり保育も、無償化されるってホント?

幼稚園に通いながらも保育の必要性があると認定されると、幼稚園の預かり保育利用料も「月11,300円(認可外保育園との差額)まで無償」となります。

では、保育の必要性があるとは、具体的にどういうことでしょうか?

保護者の就労・就学・疾病・介護・出産予定等の理由がある場合がそこにあてはまります。

自治体に書類申請をすると、審査後「保育の必要性がある」と認定されます。

就労の場合は「週3日以上かつ週12時間以上の勤務」や「週4日以上かつ1日4時間以上の勤務」などが規定となり、各自治体により異なります。

逆に、上記の理由がない場合(専業主婦の家庭など)は、無償化対象は保育料のみとなります。

預かり保育に関しては無償化対象外で、実費での支払いが必要となります。

消費税10%とともにスタート!家計への影響は?

この制度で「保育料が浮いた!やった!何に使おう?」と思いたくなりますが……

忘れてはいけないことが、この無償化制度は「消費増率10%へ引き上げ」と共にスタートするのです。

毎日のお買物、食費、消耗品、壊れた家電の買い替えに、服はどんどんサイズが変わるし、長期休暇にはレジャーも行きたいし……

全てに税金が上乗せされてしまうとなると、素直にウキウキしてもいられないかもしれません。

3~5歳児のお子さんのいるご家庭は、今回の制度の中心となる世代です!

しっかり家計の見直しポイントを押さえて、損のないように制度を活用しましょう。

0~2歳児ママの家庭はどう変わる?

さて、ここまでは今回の制度の対象となる3~5歳児のママ向けに注意ポイントを説明してきました。

これから対象となる0~2歳児ママ達が気を付けるべきポイントはあるのでしょうか?

保活が激化するかも!?

0~2歳児については、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されます。

全ての家庭に対して無償化されるわけではありません。注意しておきましょう。

今回の無償化により、子育て世代の家庭で保育園志向がより高まり、待機児童がさらに増えることが懸念されています。

育休中ママの大きな心配事、保活はより激化する可能性が高そうです。

都心部など、特に保活が激しい地域ではすでに認可保育園のあきがなくなっています。

保育士不足、保育園不足の現状を前に「無償化よりも先に、待機児童問題の解決を!」という声もあがっています。

また、3歳児クラス進級時の4月でも、無償化になる認可園に空きがなく、認可外保育園を利用をすることになる家庭もあるでしょう。

そのような場合、保育料の全額とは言えませんがいくらかは無償になる部分があります。(3.7万円の上限あり)

これから保育園を探す方は、地域の制度や状況を早めに調べておくことをおすすめします。

保活のスケジュールについては下記にもまとめているので、併せて読んでみてください。

居住エリアによっても変わってくるので、お住まいの地域の幼稚園・保育園状況を調べてみることが大切ですよ!

これから働きたい専業ママは…幼稚園の預かり保育についても調べておこう

「仕事を探すために預けたいのに、預け先が決まらないから仕事探しも進められない…」

待機児童の多い現状、0~2歳児を持つ専業主婦の仕事復帰には、こんな悩みがつきものです。

また、こんなケースも。

「出産とともに退職。子育てが落ち着いたら働きたい、と思っていたが『求職中』の事由では優先順位が低く、保育園に入れなかった。結局、子どもが3歳になったので、幼稚園へ子供を入園させることに…」

そんなママにとって、幼稚園の預かり保育制度を知っておくことがこれから仕事を探す上でも重要なポイントです!

この2点を知っておくだけでも変わってきますよ。

1)幼稚園の預かり保育の料金体系は「1時間○○円」など時間単価の場合が多い

月の保育料に加えて、つど利用料を支払う必要があります。経済的負担が大きくなりがちです。

2)園の行事や都合で、預かり保育が行われない日がある

預かり保育がない場合は他の預かり方法を考えねばならず、早退や欠勤になってしまう可能性が出てきます。

ほかにも、制度として幼稚園で預かり保育はあるが、実際利用している子どもが少なかったり、子ども自身が嫌がるケースもあります。

幼稚園の預かり保育は、認可保育園と違ってママのリフレッシュなどの理由で預けることもOKです。

ただ、仕事・介護などの理由から預かり保育の利用時間・日数が多い家庭にとっては、金銭面・環境面ともに負担の多い部分があるでしょう。

今回の制度が始まると、月の保育料に加えて預かり保育での出費も減らせるようになりますので、1)の時間単価料金については軽減されそうです。

もう一人子どもがほしいママにも見逃せない、出産理由での預かり保育

なかなか希望の日数・時間で働けない…となりがちな幼稚園ママにとって、今回の制度は「仕事を始めてみようかな?」と思うきっかけになるかもしれません。

0~2歳児の間に保育園に入れなくても、幼稚園の預かり保育を利用しながら短期・単発からでも仕事を探し始める……そんな選択肢も浮上してきます。

また、見逃せないポイントは「出産理由での預かり保育利用」。

出産前後にも市町村へ申請を出せば「保育の必要性がある」として、預かり保育の利用料が無償化対象となります。

「もう一人子どもが欲しいけど、出産前後に上の子のお世話をどうしよう…」という悩みがあるママには心強いですよね。

近年は預かり保育が充実している幼稚園がかなり増えており、人気を集める理由のひとつにもなっています。

未就園児のママさんは、園選びのポイントの一つにしてみてくださいね。

幼稚園・保育園・こども園、、何が違うの?

さて、これから園選びをするママ・パパが一度はつまづく、「幼稚園・保育園・こども園って、、何が違うのー????」

カンタンに説明すると、

幼稚園……小学校入学前の「学習」を行うところ。学校教育法による、教育施設

保育園……就業している親に代わって「保育」を行うところ。児童福祉法による福祉施設

こども園……幼稚園と保育園が一体になった施設。教育・保育の総合的な提供の推進に関する法律による。

共働き世帯が増える中、保育園のニーズはどんどん高まっていることから、幼稚園でも預かり保育を導入していたり、幼稚園が保育園の機能も併せて持ったこども園も増えてきています。

下記の記事ではそれぞれの施設のメリット・デメリットもまとめています。

よろしければ併せて読んでみてください。

まとめ

幼児教育無償化の制度、注意すべきポイントなどについてご紹介してきました。

制度のスタートにあたり待機児童問題など懸念される問題もありますが、子育て世帯への支援が厚くなるこの制度をしっかり理解して、賢く家計を組み立てたいですね!

また、保育に欠ける子供への支援が手厚くなりますので、働きたいと思うママやもう一人子供が欲しいママにとっても、あと押しになりそうです。

お子さんの幼稚園・保育園の入園を控えているご家族は、それぞれの特徴を踏まえ、家族の働き方もイメージしながら、園選びの参考にしてみてください。

今は小さいわが子も、徐々に成長してゆくもの。今回の無償化対象年齢の3~5歳を経た後は、小学校入学という大イベントが待っています…!

お住まいの地域の学童保育の事情なども見据えて「今、どのような働き方を選ぶのか?」を考えてみましょう。

保育が必要とみなされるお仕事の日数×時間は…「週3日以上かつ週12時間以上の勤務」や、「週4日以上かつ1日4時間以上の勤務」。

下記からも探してみてください♪

週3日以上&家庭の事情でお休み相談OK!のお仕事をしゅふJOBで探す

しゅふJOBで「週4日~・1日4時間~」のお仕事を探す

※リンク先の検索画面で、希望の日数・時間・職種を選択してみてください。現状週4日程度・10時~15時のお仕事を表示するように設定しています。