【最新】2025年4月に育児・介護休業法改正!子の看護等休暇が拡充されたポイントをわかりやすく解説

更新日:

お金と法律

2022年、2023年に引き続き、2025年4月1日にも育児・介護休業法が改正施行されることをご存じでしょうか。

今回の改正では「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に変更され、取得できる範囲が広がることがポイントになります。働くパパ・ママにとって大きな課題である「子育てと仕事の両立」は、今回の改正によりどう変化するのでしょうか?

本記事では、育児・介護休業法改正について、これまでの流れと改正ポイントについてわかりやすくお伝えいたします。

もくじ

育児・介護休業法とは?

まず、育児・介護休業法について知っておきましょう。

育児・介護休業法とは、育児や介護をしながら働く労働者が職業生活・家庭生活を両立できるように支援するための法律で、以下の2点を目的としています。

①育児や介護を理由に退職せずに仕事を続けることができること

②育児や介護を理由に退職した労働者の再雇用を促進すること

2025年4月の育児・介護休業法の改正はどこが変わるの?

2025年(令和7年)4月の改正ポイントは以下の3つです。

1. 名称の変更と取得理由の拡大

これまでの「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に名称が変更されます。これにより、取得理由が広がり、従来の子どもの病気や予防接種、健康診断に加えて、感染症による学級閉鎖や入学・卒業式などの行事参加等の場合も取得が可能となります。

2. 対象となる子の範囲の拡大

休暇の対象となる子どもの範囲が、現行の「小学校就学前」から「小学校3年生修了時」までに延長されます。

3. 除外される労働者の範囲の見直し

これまでは「雇用期間6ヶ月未満の労働者」は看護休暇の取得除外対象でしたが、2025年4月からはこの要件が撤廃され、「週の所定労働日数が2日以下」の人のみ除外対象 となります。

これらの改正により、子育てと仕事の両立がより柔軟に行えるようになります。詳細については、厚生労働省の公式情報や専門家の解説をご参照ください。

これから働きたい主婦・主夫へのメリットは?

この改正は、パート・アルバイトで働く人や、これから仕事を探す主婦の方にも大きな影響を与えそうです。

それぞれのメリット・デメリットを確認しておきましょう。

1.対象年齢が拡大

小学3年生まで対象に!

✅ これまで:未就学児(小学校入学前まで)が対象

✅ 改正後:小学3年生までOK

これにより、小学校低学年の子どもを持つ親も休みを取りやすくなります。特に、小1の壁(小学校入学後の子どもの預け先問題)に直面する親にとって、柔軟に休める制度ができたのは大きなメリットです。

2. 取得できる理由が拡充

学校行事や学級閉鎖でも使える!

✅ これまで:子どもの病気やけがの看病・通院付き添いのみが対象

✅ 改正後:学級閉鎖や休園、学校行事の付き添いもOK

これまでは「子どもが熱を出した」などの体調不良時しか使えませんでしたが、今回の改正で、感染症による学級閉鎖や入学式・卒業式の付き添いでも取得できるようになります。

例えばこんなときに使える!

✅ 保育園がコロナの影響で急に休園した

✅ 小学校でインフルエンザの学級閉鎖が決まった

✅ 子どもの入園式や卒業式に参加したい

「急なトラブル対応」だけでなく、「子どもの成長に寄り添うための休み」としても使えるのは大きなメリットです!

3.雇用期間による除外規定の廃止

👉継続雇用期間6か月未満のパート・アルバイトも取得できる!

✅ これまで:継続雇用期間6か月未満の労働者は除外されていた

✅ 改正後:継続雇用期間にかかわらず取得可能

パート・アルバイトを始めたばかりの時期は、子どもの体調不良や急な対応が必要なことが多いもの。休みを取りやすくなるのは安心です!

これから働きたい主婦・主夫へのデメリットは?

1. 職場によっては休みが取りにくくなる可能性

今回の改正で、休暇の取得理由が「体調不良」だけでなく「学級閉鎖」や「学校行事」などにも広がります。しかし、実際に休みを取れるかどうかは職場の理解や人員体制に左右される ため、以下のような課題が発生する可能性があります。

✅ シフト調整が難しくなる

パート・アルバイトの場合、急な休暇取得が増えてシフトが回らないという問題が発生する可能性があります。特に小売業や飲食業など、少人数で運営している職場では休みづらくなることも考えられます。

✅ 職場の理解が得られないケースも

制度として休暇を取得できるようになっても、職場の雰囲気や上司の考え方によっては、実際に使いづらい という問題が起こる可能性があります。シフト制の仕事等で「代わりが見つからない場合、休みづらい雰囲気」が生じるケースや、「子育て世帯が休みやすくなる=他の人の負担が増える」と感じる人がいると、取得をためらってしまうケースも考えられます。

対策: 求人を探す際に「子育て中のスタッフが多い職場か?」「休暇取得実績があるか?」 を事前に確認するのがおすすめです。

2. 休暇の取得増加による収入の減少

子の看護等休暇は、企業によっては有給として扱われる場合もありますが、は基本的に無給であることが多く、取得回数が増えるとその分収入が減る可能性があります。

✅ シフト制のパート・アルバイトは特に影響を受けやすい

例えば、週4日勤務のパートが 月に2日休暇を取得すると、その分の収入が減る ことになります。家計への影響を考えながら、休暇を取得する必要があります。

✅ 扶養内で働く主婦にとっては収入調整が難しくなることも

「扶養の範囲内で働くために、年間の収入を調整している」という人は、休暇を取得しすぎると予定よりも収入が減ってしまう 可能性があります。

対策:

有給休暇と組み合わせて使う(有給が使える職場なら活用する)

副業や短時間の仕事を取り入れる(収入減少を補う手段を考える)

3. 企業側の負担増による雇用環境の変化

今回の改正により、企業側はパート・アルバイトを含め、より多くの従業員の休暇取得に対応する必要があります。その結果、次のような影響が考えられます。

✅ パート・アルバイトの採用基準が厳しくなる可能性

企業側が「休みを取りやすい環境を整えなければならない」となると、

・「週3日以上働ける人」しか採用しない

・「急な休みが少なそうな人」を優先する

といった動きが出る可能性があります。

✅ 短時間勤務の求人が減る可能性

企業の負担が増えることで、「短時間勤務のパート募集が減る」「最低勤務日数を増やす」など、働き方の選択肢が狭まるかもしれません。

対策:

子育て支援の充実した職場を選ぶ(求人情報や口コミを確認する)

柔軟な働き方ができる仕事を探す(在宅ワーク・時短勤務なども検討)

「看護等休暇」はパート主婦でも取得できる?

これからパートタイムで働きたい方にとって、育児・介護休業法や子の看護等休暇がどのように適用されるのかは非常に重要なポイントです。最近の法改正によって、パート主婦にもこれらの制度が適用されるようになり、働きやすさが大きく向上しました。

1. パートでも育児・介護休業が取得できる!

2021年の改正により、これまで育児や介護休業の取得条件がフルタイム労働者に偏っていたところを、パートやアルバイトも育児・介護休業を取得できるようになりました。これにより、パート主婦も家庭と仕事の両立を図りながら、必要な時に休暇を取得できるようになりました。

2. 子の看護等休暇の対象拡大

さらに、2023年の改正では、子の看護等休暇の対象が広がり、パート主婦も子どもが病気の場合などに柔軟に休暇を取得できるようになりました。これまで以上に、パートで働きながらも子どものケアができる環境が整い、仕事と育児の両立がしやすくなったのです。

3. 労働時間が短くても適用される

改正により、労働時間が週2日以下のパートでも休暇を取得できる場合が増えました。このように、短時間労働者でも法律に基づいた休暇制度が適用されることで、パート主婦が急な家庭の事情に対応しやすくなりました。

4. 企業に確認が必要

ただし、すべてのパートタイムの仕事で自動的に制度が適用されるわけではありません。企業によっては、一定の勤務日数や時間数を満たす必要がある場合もあります。したがって、パートを探す際には、子の看護等休暇や育児休業の取得条件を事前に確認しておくことが大切です。

2025年の改正まとめ

改正のメリットとデメリットを理解して、賢く活用しよう!

今回の「子の看護等休暇」改正は、子育て世帯にとって 「より休みやすくなる」 という大きなメリットがありますが、職場の負担増や収入減少といったデメリット もあります。

✔ 改正のメリット

・取得できる理由が増え、休みやすくなる

・小3までの子どもを持つ親も対象に

・学級閉鎖や学校行事の際にも活用できる

✔ 改正のデメリット

・休みが取りづらい職場もある

・取得回数が増えると収入が減る

・企業側の負担増で雇用環境が変わる可能性

💡 ポイントは、「自分に合った働き方を選ぶこと」!

・子育て中の人が多い職場を選ぶ

・休暇の取得実績がある企業をチェックする

・収入減少に備えて副業や在宅ワークも検討する

▼しゅふがはたらきやすい職場を多数掲載!お仕事探しなら「しゅふJOB」!

おさらい~2022年以降、育児・介護休業法はどう改正されてきた?

2022年(令和4年)の改正ポイント

①事業主に対して、環境整備や周知・意向確認をすることを義務化

②妊娠や出産について、申し出をした労働者(本人または配偶者)に対して個別の周知・意向確認をする

③有期雇用労働者について育児・介護休業の取得要件が緩和される

次に、具体的にどのように改正されたのかを解説いたします。

育児休業が取得しやすくなった

企業は、育児休業が取得しやすくなるように環境を整備することが義務付けられました。育児休業取得や復帰後に関しての研修を実施したり、相談窓口を設置したりするなどの環境整備をしなければなりません。

制度内容などを詳しく知ることができるようになったため、育児休業を取得するハードルが下がったと言えるでしょう。

有期雇用労働者の休業取得条件が緩和された

パート・アルバイトや契約社員など、有期雇用労働者の休業取得要件が緩和されました。

以前の休業取得要件は以下の2つです。

①引き続き雇用された期間が1年以上

②子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかでない

2022年4月の改正では①の条件が撤廃され、②の「子どもが1歳6ヶ月までの間に契約満了することが明らかでない」だけが育児休業取得の条件となりました。

有期雇用労働者も無期雇用で働く人と同様の取得条件になったということです。ただし、労使協定などを別途締結している場合には「引き続き雇用された期間が1年以上」の条件が適用されるケースもあります。

2022年10月の改正ポイント

2022年(令和4年)10月の改正ポイントは以下の3つです。

①「産後パパ育休」の創設

②育児休業の分割取得が可能に

③育児休業給付に関する規定の整備

それぞれの内容について、詳しくみていきましょう。

出生時育児休業(産後パパ育休)が取れるようになった

本改正での大きな改正ポイントは「出生時育児休業(産後パパ育休)」の創設です。

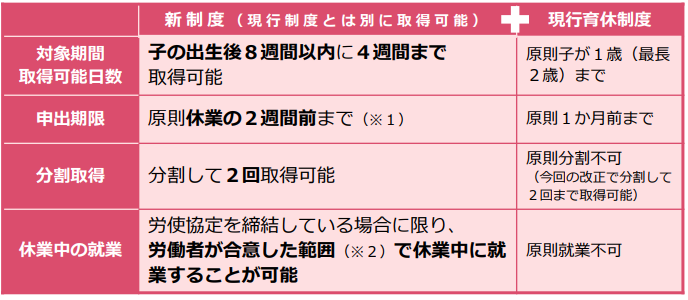

※画像:事業主の皆様へ 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)

女性が出産した後、出産の翌日から8週間は休暇を取らなければいけないことが労働基準法で定められています。

多くのママは、産前・産後休業が終わったらそのまま育児休業に入りますが、パパが育児休業を取得する場合はいつごろ手続きをしたらいいのでしょうか。

法改正前は、休業開始日の1か月前に申請をしなくてはいけませんでした。そのため、パパが「妻の出産日にあわせて育児休暇をスタートしようと申請したものの、出産が遅れて子どもが生まれていないのに育児休業期間が開始してしまった!」というケースが多くありました。

今回の「出生直後の育児休業取得を柔軟にする」という改正について、休業申請は原則1か月前までだったものを原則2週間前までに変更できるようになります。

会社ごとに特別に取り決めがある場合は、1か月前までの制度が変わらない場合もありますが、休暇申請の猶予が少しだけ増えるかもしれません。

また、上の表にも記載があるとおり、いままで育児休業は取得したら「1度休業をやめます」ということができず、分割取得ができませんでした。

子どもが1歳を過ぎてから育休延長を希望する場合、育休開始日は1歳/1歳半と決まっています。

改正後は、2回まで分割して取得ができるように変わり、1歳以降に延長する場合も育休開始日を柔軟に設定することができるようになる見込みです。

育児休業については、こちらにわかりやすくQ&Aをまとめていますので、ぜひ一緒に読んでみてください。

雇用保険法の計算起点の特例追加

育児休業給付金にかかわる変更も追加されました。

出産するタイミングによって、育児休業給付金の受給要件を満たさない場合があったのですが、誰もが受給できるように雇用保険の被保険者期間の計算起点について特例が設けられる見込みです。

2023年4月1日からは、従業員1,000人以上の企業について「男性の育児休業取得率」または「育児休業など育児を目的とした休暇の取得率」を公表するように省令で定められる予定です。

「夫や子どもが勤める会社が育休取得に協力的なのか?」がハッキリと分かるようになるので、ゆくゆくは就職や転職のときに参考にする指標にもなるのではないでしょうか。

2023年(令和5年)の改正ポイント

育児休業の取得状況公表が義務化

「常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる」

「公表する」とは、誰でも閲覧できるようインターネットなどの媒体を通じて発信することと規定されています。

取得状況公表の義務化によって、育児休業を取得しやすい環境がさらに整備されました。

育児・介護休業法が改正されてどうなった?

たびたび改正を繰り返している育児・介護休業法ですが、改正により現状は改善されているのでしょうか。

周知義務や環境整備が進み、女性の休業取得率は年々上昇傾向にありますが、男性にとってはまだまだ課題も多いようです。

男性の育児休業取得率はまだ低い

厚生労働省が2022年(令和4年)8月に発表した情報によると、男性の育児休業取得率は13.97%(前年は12.65%)となっています。

法改正の影響により、少しずつ取得率が上がってはいますが、同年女性の取得率85.1%と比較するとまだまだ低いのが現状です。

男性が育児休業を取得することに対して、世間の理解はまだ追いついていないと言えるでしょう。男性の中には育児休業を取得できること自体を知らない人も多いため、今後さらに認知が広まっていくことを願うばかりです。

2021年1月から「子の看護休暇・介護休暇」の時間単位取得が可能に

子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになっています。

子の看護休暇制度とは、小学校入学前までの子どもを育てている労働者が取得できる休暇です。

子どもが1人なら年間5日、子どもが2人以上なら年間10日付与され、病気や怪我をした子どもを看護する場合や予防接種・健康診断を受ける場合などに使うことができます。

介護休暇制度とは、要介護状態にある家族の介護や、身の回りの世話を行うための休暇です。対象となる家族が1人の場合は、年間5日まで、2人以上の場合は10日まで休暇を取得することができます。

どちらの制度も、日雇いなどスポット的な雇用で働く労働者は除かれますが、パート・アルバイトや派遣社員でも利用することができる制度です。ただし、会社によっては、子の看護休暇・介護休暇が取得できる条件(勤続月数や所定労働日数、取得単位など)が労使協定で別途定められていることがあるので、雇用契約書や就業規則を確認してみてください。

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得についてはこちらの記事に詳しくまとめています。併せて読んでみてください。

会社側として必要な対応

育児・介護休業法の改正に伴い、従業員が所属する会社側も様々な対応が必要となります。

ここでは、いくつか重要な部分を紹介します。

・「就業規則」や「労使協定」の見直し

今回の法改正で、現行の「就業規則」や「労使協定」と合わない部分が発生する可能性があります。特に、育児休暇の取得申請期限や分割所得については、今までの育児休暇のルールと異なるため、就業規則や労使協定の文面を修正する必要があります。

・会社役員や人事部、従業員との認識合わせ

ルールが変わることで、社内全体で認識合わせをしておく必要があります。

特に、役員や人事部といった従業員の就業を管理する部門では、新たなルールを知っておかないと育児休暇を認めなかったり、分割取得を拒否したりしてしまうかもしれません。

最悪の場合は、マタニティハラスメントやパワーハラスメントに発展し、従業員との大きなトラブルに発展する可能性もあるので、できるだけ早く社内周知が必要です。

違反した場合に課せられる会社への処分

もし仮に、企業が育児・介護休業法のルールに反した場合、いくつかの処分が科される可能性があります。以下に、具体的な2つの処分を紹介します。

・是正勧告と公表

育児・介護休業法に従わない企業には、まず是正勧告が行われます。これは厚生労働省から、企業に対して違反の是正を促す通達が出されるものです。もし改善が見られなければ、社名公表が行われる場合もあります。公表されることにより、企業は従業員や社会からの信頼を失うことが予想され、新たな従業員の採用や取引先との関係にも影響が出る可能性があります。

・過料(違反金)の発生

社名公表に加えて、企業には過料が課せられることもあります。これは、法令に従わない企業に対して厚生労働省(大臣)から課せられる違反金であり、最大で50万円の金額が科せられる可能性があります。金額自体は企業にとっては大きな金額ではない場合もありますが、企業の社会的信頼やブランドイメージに深刻なダメージを与える可能性があるため、早急に法令を遵守する体制を整えることが重要です。

まとめ

育児・介護休業法は、2021年から2025年にかけて何度も改正され、子育てと仕事の両立をサポートする制度が着実に拡充されてきました。この制度改正の流れは、特にこれから働きたい主婦・主夫にとって、働きやすい環境の整備を意味しています。

これらの改正は、働きたい主婦・主夫にとって大きなチャンスです。例えば、子どもが学齢期に達しても育児と仕事を両立できるようになったり、休暇が取りやすくなったことは、今まで育児を理由に仕事を諦めていた方々にとって、再び社会に出る一歩を踏み出すきっかけになるでしょう。特に、パート・アルバイトでも育児休暇や子の看護等休暇を利用できることは、今後働きたい主婦・主夫にとって非常に魅力的なポイントです。

育児・介護休業の制度を適切に導入している企業を選ぶことが、主婦・主夫の働きやすさに直結します。休暇取得がしやすい企業を見極めたり、企業の取り組み状況や実際に働いている人々の声を参考にして、自分に合った働き方を選びましょう。

育児・介護休業法の改正は、主婦・主夫の働き方をより柔軟に、そして支援する方向へと進化しています。制度が整備されることで、家庭と仕事の両立がより可能になります。これらの改正を最大限に活用し、自分のライフスタイルに合った仕事を見つけましょう!

家庭や子どもの事情でお休み相談OK!主婦・主夫が働きやすい職場を探すなら【しゅふJOB】